“翩若惊鸿,婉若游龙。”一幅笔力遒劲书法作品,字里行间流淌着的是富饶的中华历史文化。

书法,不仅关乎技艺和审美,更是根植于每个中国人心中的文化修养和精神追求。

从心态修炼到谋篇布局,再到时间的沉淀,书法与投资两者有很多暗合之处。透过书法的笔锋流转,我们或许可以从中汲取很多营养。

心静则笔畅

书法艺术的核心在于“心手相应”,也就是说,书法家的心境与手中的笔法必须统一。

心正则笔正,心静则笔畅。书写者在创作时必须摒除杂念,心无旁骛,方能将字写得有力道、有韵味。若心绪不宁,笔下的作品便会显得急躁凌乱,难以呈现出应有的气质。

这种心境的控制能力不仅体现在手上的技术,更深层次的,是对情绪的掌控力与专注力。

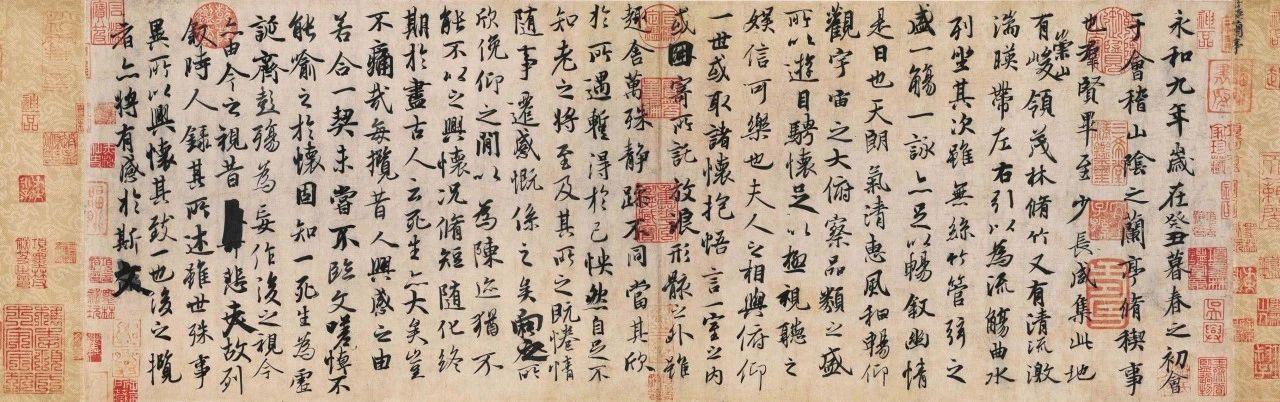

王羲之《兰亭序》(神龙本)

王羲之在《兰亭序》中表现得潇洒自如,正是他心境平和的外在体现。通过一笔一画,我们依然能感受到当时他内心的宁静与专注。

投资过程中同样如此。在市场波动面前,情绪化操作常常导致亏损。书法家在创作中需保持内心的平静,投资者也应该保持冷静、理性,不被市场情绪裹挟,避免情绪波动影响到投资行为。

就像巴菲特所说的那样:做优秀的投资者并不需要高智商,只须拥有“不轻易从众的能力”。投资并不是百米冲刺,而是一个持续的长跑,保持足够的耐心和定力,等待和识别真正有价值的投资机会。

布局的艺术

有好的笔画和字体,并不一定能组成一幅好的书法作品。书法家需要从整体上考虑作品的构成,根据纸张的幅式、大小以及书写的内容,合理安排每个字的位置、大小与气势,使之在整幅作品中相互呼应,形成连贯的视觉效果。

明代董其昌《画禅室随笔》认为:“古人论书以章法为一大事,盖所谓行间茂密是也。”书法家不只是单个字的结构与美感,更注重整幅作品的章法与布局,避免因为局部的失误而影响整体的美感。

例如苏轼的《黄州寒食诗帖》,被誉为“天下第三行书”,就是章法布局方面的上佳之作。观赏这幅作品,可以发现字里行间充满着浓烈的情感张力与结构美感,章法上字形大小错落有致,字势纵横,布白疏密得当,节奏起伏跌宕。

苏轼《黄州寒食诗帖》

我们在看书法名帖的时候,可能会发现其中不乏涂改或者败笔,但是得益于全篇的章法和气韵,这些局部的小瑕疵并不影响整体的艺术价值。

在投资中,“布局”的概念与书法中的章法类似,不应囿于一城一池或者短期涨跌,而是要有全局思维,统筹兼顾,制定长期的投资策略。

资产配置就是投资章法的重要内容。股票、债券、黄金等大类资产各有其自身的周期规律,若将全部资金押宝其中一种,可能在布局上就显得单调。从全局出发,合理地将资产进行分散配置是更优的选择,既能对冲单一市场的波动风险,也能为投资增添更多的“协调”与“美感”。

甘坐冷板凳

有句俗语叫做“十年太极不出门,廿年书法不出手”,意在强调太极和书法都需要下苦功夫修炼,不能急于求成。

书法的学习与创作过程,往往需要长久的磨练,甚至要甘坐十几二十年的冷板凳,才能达到炉火纯青的境界。历代的大书家,成名前无一不花费大量的时间和精力学习前人技法,以至于退笔成冢,池水尽墨。

例如唐代书法家怀素以草书闻名,他的草书作品如龙飞凤舞,极具动感和张力,但他的笔力并不是与生俱来的,也经过了长久的酝酿。怀素年轻时曾苦心临摹前代大家的经典,因为家境贫寒缺少纸张,他就在荒地上种植了上万株芭蕉树,用芭蕉叶代替纸张来练字,苦练多年才成为书法大家。

怀素《自叙帖》(局部)

投资同样是一场长期的修行。巴菲特曾经表示:如果你不想持有一只股票10年,那就10分钟都不要持有。当然这句话并不是说每只股票都要拿10年,但是要以敢于长期持有的心态去买入,同时有信心等待价值兑现的漫长过程。

书法的笔画可以短时间内完成,但书法的底蕴并非一蹴而就,而是需要长时间的积累与坚持。投资中可以像书法家一样,耐心积累,不断深入研究,寻找能够长期为自己带来价值的公司或资产,并享受时间带来的复利作用。

结语

书法以笔墨为魂,以文字为骨,深深植根于中华文化沃土。书法被视为修身养性的途径之一,它不仅能够锻炼一个人的技艺,还能陶冶情操、修炼心性。

书法家经过长期的学习和磨砺,最终方能创造佳作。投资也是一个不断学习和成长的过程,同时也是一个修心的过程。在波动的市场中保持平稳的心境,做好资产配置和风险管理,以甘坐冷板凳的耐心和毅力不断向前。